10月18日

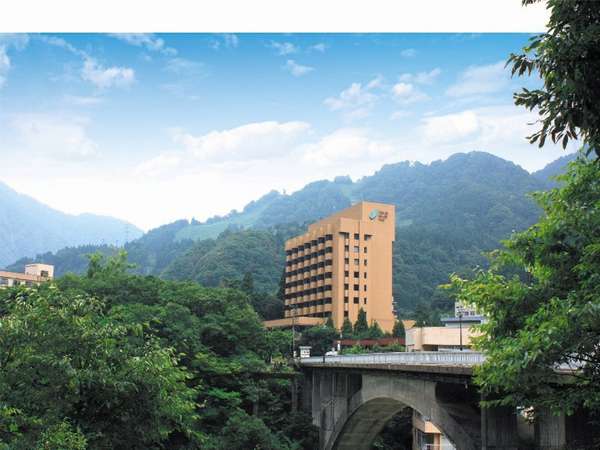

9時半、対局場の新羅ホテルをバスで出発する。

まず向かったのは14世紀末に建造されたという李朝の王宮、景福宮。ここで記念撮影を行う。

600年の歴史がある建造物は対局者の目にどのように映っただろうか。

今回は各将棋誌、NHK BSの他に「小学五年生」(森内竜王監修の漫画「マサルの一手」の掲載誌・小学館より出版)と「情熱大陸」(人物クローズアップ番組。今度渡辺六段が取り上げられる。毎週日曜23時よりTBS系で放映)のスタッフの方々も同行している。

続いて土産物店が並ぶ鐘路街に。ここでの散策の様子をBS放送でご覧になった方も多いだろう。

昼食は韓定食の最高フルコース。「辛いのが苦手」という挑戦者だが、ここではさほど苦労はしなかった模様だ。竜王も「こんなに食べたら体重増えちゃいますねぇ」と言いつつもご満悦の様子。こちらでは「来客に満足していただくため」に残すほどの食事が出てくるのが普通のようだ。

なお、キムチと並ぶ韓国名物の焼肉は前日(入国日)にそれぞれが堪能したようだ。

食後はソウル屈指の市場、南大門市場で買い物。竜王は韓国海苔を買っていた(買わされていた?)が、挑戦者は何も買わず。

対局場の新羅ホテルに戻って盤駒検分が行われる。検分そのものはつつがなく進んだが、2日制対局初体験の挑戦者が封じ手について質問をしていた。対して立会人の加藤一二三九段が自身のエピソードを交えて丁寧に解説。勝負前日の対局室は和やかな雰囲気となる。

続いて前夜祭だ。後援の日本大使館広報文化院長の大沢公使、韓国将棋協会の朴副会長の挨拶を経て、対局者双方が明日からの意気込みを語る。参加者が100名を超えたことからも、この対局が日本のみならず韓国でも注目されていることがうかがえる。

10月19日

対局室一番乗りは立会人の加藤一二三九段。前日改めた盤駒を鋭い視線で改める。その姿はさすがの迫力だ。

挑戦者が竜王に先んじて入室し、着座する。取材陣の他、竜王戦観戦ツアーに参加されたツアー客にも対局室入りが許可されており、対局室はカメラフラッシュの渦が起こる。

竜王が悠然と対局室入り。フラッシュの方向が変わる。両対局者に緊張の色はさほどない。

記録係の千葉幸生五段が振り駒。敷かれた布の上を5枚の歩が跳ねる。数枚が布から飛び出し、出たのはと金が3枚。挑戦者の先手となった。

対局開始は9時、それまでの数分の静寂が対局室を包む。

「時間になりましたので対局を開始して下さい」という加藤九段の言葉とともに両対局者が一礼し、対局開始。挑戦者は1分の時を経て▲7六歩と突いた。一度は途切れたフラッシュの渦が再び巻き起こる。

竜王は少考し、△8四歩と突いた。これを確認後、ツアー客及び取材陣は退室。対局室に静寂が戻った。

挑戦者の先手番なら矢倉だと双方が予想していたのだろう。1日目の午前中にしては非常に早い展開となった。

▲7七銀と上がった1図。加藤九段は「急戦を誘う手じゃないの?」と推測する。対しての△6四歩を「さすがだ。こうじゃなくちゃいけない」と満足そうな加藤九段。

![渡辺森内1]()

△6四歩は後手が△7三桂からの急戦を見せた手段。この急戦を局後「趣向です」と竜王は語っている。

午前中、両対局者がそれぞれ控え室に顔を出す。竜王は関係者と二言三言の言葉をかわしてすぐ対局室に戻ったが、挑戦者は控え室のテレビでメジャーリーグのワールドシリーズ、ニューヨークヤンキースVSボストンレッドソックス戦を観戦している。いくら野球観戦が趣味とはいえ、2日制の1日目とはいえ、悠然としている挑戦者だ。NHK解説の深浦康市八段も感心していた。

挑戦者「あまり進めたくないけど、(竜王が)ピシピシ指してくるから」

昼食に竜王はプルコギ定食、挑戦者は海老入りうどんを注文。前日の前夜祭後にも、挑戦者は海老うどんを食べていた。うどんが気に入ったのだろうか?

再開後、△6五歩と開戦。やはり指し手がポンポン進む。同日行われていた持ち時間4時間の女流王位戦第3局よりも速いんじゃないのかと言われたくらいだ(控え室は女流王位戦のインターネット中継も確認していた)。もっとも開戦からの手順はほとんど変化の余地がないのでテンポよく進むのもある意味当然か。△6五歩からの仕掛けは田丸昇八段がよく採用する仕掛けである。

再び指し手が止まり、37分の時を刻んで指された△2六歩(2図)。副立会人の富岡英作八段は「△2六歩は研究手でしょうね」という。▲2六同飛には△4四角が後手の狙い。

![渡辺森内2]()

この△2六歩は富岡八段自身が指されたことがある。2年前のNHK杯戦、富岡-米長戦で米長邦雄永世棋聖が指した手だ。もっともNHK杯の将棋では▲3六歩△5三銀左の交換がない。この違いが大きいのだ。

NHK杯の形では▲2六同飛△4四角に▲2五飛と立つ手がある。△3三桂には▲6五飛と桂を取り、△2八歩に▲6四桂と打って以下攻め立てた先手が制勝した。ところが本局ではそうはいかない。▲6五飛には△6四歩と打たれて以下どのように応じても先手の飛車は死ぬことになる。かといって△2六歩を放置しては△6六角~△2七銀でやはり飛車が死ぬ。これは先手がまずい。

控え室では▲2六同飛△4四角▲2八飛△2七歩▲3八飛(▲2七同飛は△2六歩~△6六角~2七銀)として先手が歩得を主張するのではと見ていた。また▲3七桂と桂を活用しつつ△2七銀に▲2九飛を用意する手も考えられた。

ところが挑戦者は44分の考慮で全く別の手をひねり出した。

▲5九銀! △2七銀の筋を防ぎつつ玉の守備を固めた手だが、ここでの最善手だったようだ。

感想戦で△2六歩に▲3七桂だと△8八歩▲同金△6六角▲同金△2七銀▲2九飛△3八銀成▲2六飛△2三歩▲7九角△4八成銀という変化が示された。これは先手が悪い。また▲2六同飛から歩得を主張する順は飛が使えず、先手から攻める展開にならない。

続く△7五歩に今度は63分と▲5九銀を上回る長考。▲4六角と引いて次に▲5五歩を見せた。▲5五歩とされては後手の角が働かない。ここで竜王は73分という本局最大の長考に沈む。このあたりは中盤の勝負どころなので、腰を落として考えたか。果たして竜王は思い切った決戦策に出る。

△6六角!(3図)

![渡辺森内3]()

挑戦者は▲5五歩があるので△6六角は予想の範疇だったというが、封じ手前に指されるとは思っていなかった。▲6六同金は絶対手。対しての△5七銀もほぼ絶対手だが、この手を封じ手にすると控え室はみた。ところが竜王は△5七銀を決め、ここで挑戦者が封じた。1日目に局面がここまで激しくなるとは観戦者を含め思いもよらない。

控え室には△6六角~△5七銀の手順を「森内らしくない」とする雰囲気があったように思える。

森内らしくない、というより挑戦者に対する反語の意味で「竜王」らしくないということだろうか。確かにこの仕掛けは明らかな駒損で、一目無理筋の恐れを知らぬ若者の仕掛けと言ったほうが雰囲気には合う。ただ竜王が、可能なら一切の無駄を省いて挑戦者を力で叩きのめす、という策をとったようでもある。

挑戦者が初めて行う封じ手の行方に注目が集まりつつ、1日目の対局は終わった。

10月20日

この日も先に入室したのは挑戦者。竜王を悠然と待つ。傍らでは千葉五段が丁寧に自身の眼鏡を拭き、記録に備える。

竜王、立会人がそろって2日目が始まる。千葉五段の読み上げる棋譜を盤上に再現する対局者二人。封じ手の局面ができあがる。

加藤九段が封を切り、読み上げる。

「封じ手は▲6五金です」

桂得になるので自然な一着だ。控え室での予想もこの手で一致したが、一人だけ異なる予想をした棋士がいた。他ならぬ加藤九段その人である。

「封じ手が予想と違ったので)読むのが2、3秒遅れちゃいました」

加藤九段が推す手は▲9一角成。△同飛▲6五金で「先手が指しやすいと思います」

▲6五金以下は△6四歩▲7五金△2七角▲3九角△8八歩▲同金△3六角成▲5七角△2七歩成▲6八飛(参考図)が予想される展開。挑戦者は「と金を作られて容易ではないと思った」という。

![渡辺森内4]()

本譜は△4六銀成▲同歩△4七角▲5八銀△5六角成(△3六角成は▲1八角が好手で先手指しやすい)と進んで4図。

![渡辺森内5]()

ここでの金の始末が難しい。▲5四金△同銀▲7二角が利けばよいが後手の5筋の歩が切れるため、後の△5七歩が激痛になる。▲4七角△4六馬▲3七銀が控え室の予想だが、またも挑戦者は予想外の手を捻り出す。

なんと▲6六歩と受けた。△6四歩と打たれたらますます金の始末に困るのではなかろうか?

竜王は腰を落として考える。その様子を控え室のモニターで見た加藤九段は次のように言う。

「森内さん、余裕のよっちゃんだもんねぇ(笑)」

これが引き金になったか、控え室では加藤九段が引き続き自身の昔話を披露する。新聞観戦記担当のベテラン記者、山田史生氏も話に加わり盛り上がった。特に「小学五年生」及び「情熱大陸」のスタッフの方々が熱心に聞き入っていた。

ところが感想戦では、控え室の評判が悪かった▲6六歩が好手だったという結論になった。

竜王「▲6六歩が冷静な好手で以下はダメです」

どうにも以下の▲2三歩~▲1五桂の攻めが厳しかったようだ。以下進み5図で昼食休憩。

![渡辺森内6]()

昼食は竜王がビーフカレー、挑戦者は野菜カレーだったが、担当記者の方から面白い話を聞く。

「森内竜王は2分の”長考”の末に『ビーフカレー』、渡辺六段はそれを待っていたように『野菜カレー』と言ったんだ」

「やはり竜王のほうが先に注文するんですか?」

「大抵はそうだけど、昔の竜王戦で挑戦者が先に注文したことがあったなあ。そのときの竜王は明らかに『エッ』って感じだった。当然その将棋は挑戦者の勝ちだったよ(笑)」

食事の注文でも勝負の火花は飛ぶことがあるか。

再開後、すぐに挑戦者は▲7四金と指した。

竜王「金逃げられたのがつらかったですね」

▲7四金に△2四馬と受けるが▲同飛と切られての▲2二歩が急所。先手陣は4筋と5筋に歩が立つので飛車を渡してもさほど怖くない。

(中略)

▲2二歩には△7七歩▲同桂△8九飛と攻め合うが▲7九角が堅い。以下△2二金▲2三銀△3三金▲2二歩△1四歩▲2一歩成△1五歩と進んで6図。ここで▲2二銀不成は△3二金ではっきりしないが、挑戦者は目の醒めるような好手を用意していた。

![渡辺森内7]()

▲3四銀成!この手を指して挑戦者の背筋が伸びた。終局後には取材陣が入るから背筋を伸ばして姿勢を正すのは終局近しの合図だという。

「ダメだなこりゃ」

控え室の継ぎ盤もサジを投げた。ここで投げるかもしれないとまで言われた。△3四同金(△3二金なら▲7三桂~2三歩の挟撃)▲2三角△5一玉▲3四角成△7一飛▲8三金と進み、

「飛が両方取られそうになって嫌になりました」

竜王が周辺を片付け始めた。取材陣に対する配慮だろう。挑戦者もそれに習う。

![渡辺森内8]()

投了図から△5七桂の王手は▲同銀△同銀成に▲2四馬の王手成銀取りがある。

また△7二飛▲同金△5九金と迫っても▲6八玉でこれ以上続かず、後手は受けが利かない。

挑戦者の巧い指し回しが光った一局だった。

関係者の方々に本局についてのコメントをいただいたので紹介する。

正立会人・加藤一二三九段

「封じ手の局面に興味がありました。私も20歳で名人に挑戦しましたが、そのときと比べて研究が行き届いていますね。時間をあまり使っていないことから、本局の形も研究が行き届いているのではないでしょうか」

副立会人・富岡英作八段

「△6六角以降のどこかに竜王の誤算があったのでしょう。▲2三歩~▲1五桂の攻めが巧かった。以降は完璧な手順です。1局目を挑戦者が完勝したことでシリーズの行方が面白くなりました」

記録係・千葉幸生五段

「△6六角~△5七銀の攻めが印象に残りました。実は封じ手の局面を作り始めていたのですが、ここでぽんぽんと進んだので書き直しました(笑)。森内竜王は対局中動かずというイメージでしたが、渡辺六段は2日目になってから動きが出てきたと思います」

主催紙観戦記者・山田史生氏

「森内さんが仕掛けたということは研究範囲かと思ったら、どうもそうではなかったようです。この辺に竜王の気負いが感じられました。しぶとい挑戦者のさすがの受けですね。2局目以降も竜王から積極的に動いていくのではないでしょうか。どのような作戦になるか注目です」

羽生善治全局集 ~七冠達成まで~

羽生善治全局集 ~七冠達成まで~

羽生善治のみるみる強くなる将棋 序盤の指し方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のみるみる強くなる将棋 序盤の指し方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

ハンディー版 スグわかる!まんが将棋入門―ルールと戦法完全マスター

ハンディー版 スグわかる!まんが将棋入門―ルールと戦法完全マスター

3手詰ハンドブック

3手詰ハンドブック

![将棋世界 2015年11月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51J8rcrhxtL._SL160_.jpg) 将棋世界 2015年11月号 [雑誌]

将棋世界 2015年11月号 [雑誌]

どんどん強くなる やさしいこども将棋入門

どんどん強くなる やさしいこども将棋入門

羽生善治のみるみる強くなる将棋入門-5ヵ条で勝ち方がわかる (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のみるみる強くなる将棋入門-5ヵ条で勝ち方がわかる (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

決断力 (角川oneテーマ21)

決断力 (角川oneテーマ21)

マンガ版 将棋入門

マンガ版 将棋入門

覆す力 (小学館新書)

覆す力 (小学館新書)

寄せの手筋200 (最強将棋レクチャーブックス)

寄せの手筋200 (最強将棋レクチャーブックス)

屋敷流“忍者銀”戦法(将棋世界2015年08月号付録)

屋敷流“忍者銀”戦法(将棋世界2015年08月号付録)

羽生善治のみるみる強くなる将棋 終盤の勝ち方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のみるみる強くなる将棋 終盤の勝ち方 入門 (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のこども将棋 序盤の指し方 入門-1手目からの指し方と戦法を覚えよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のこども将棋 序盤の指し方 入門-1手目からの指し方と戦法を覚えよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

初段 常識の手筋(将棋世界2015年04月号付録)

初段 常識の手筋(将棋世界2015年04月号付録)

羽生善治の定跡の教科書

羽生善治の定跡の教科書

![将棋世界 2015年10月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/615nQjVo3TL._SL160_.jpg) 将棋世界 2015年10月号 [雑誌]

将棋世界 2015年10月号 [雑誌]

5手詰ハンドブック

5手詰ハンドブック

四間飛車を指しこなす本〈1〉 (最強将棋塾)

四間飛車を指しこなす本〈1〉 (最強将棋塾)

読みを鍛える7手詰200問 (将棋連盟文庫)

読みを鍛える7手詰200問 (将棋連盟文庫)

詰将棋ドリル3 3手詰初級編 (廣済堂チャレンジシリーズ)

詰将棋ドリル3 3手詰初級編 (廣済堂チャレンジシリーズ)

詰め手筋サプリⅡ(将棋世界2015年11月号付録)

詰め手筋サプリⅡ(将棋世界2015年11月号付録)

角交換四間飛車を指しこなす本 (最強将棋21)

角交換四間飛車を指しこなす本 (最強将棋21)

将棋・ひと目の定跡 (マイコミ将棋文庫SP)

将棋・ひと目の定跡 (マイコミ将棋文庫SP)

上達するヒント (最強将棋レクチャーブックス(3))

上達するヒント (最強将棋レクチャーブックス(3))

初段に勝つ矢倉戦法 (将棋必勝シリーズ)

初段に勝つ矢倉戦法 (将棋必勝シリーズ)

直感力 (PHP新書)

直感力 (PHP新書)

変幻自在!! 窪田流3三角戦法 (マイコミ将棋BOOKS)

変幻自在!! 窪田流3三角戦法 (マイコミ将棋BOOKS)

羽生善治のこども将棋 中盤の戦い方 入門-駒を得して有利に進めよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のこども将棋 中盤の戦い方 入門-駒を得して有利に進めよう! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のこども将棋 終盤の勝ち方 入門-「詰み」「寄せ」がすぐに分かる! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

羽生善治のこども将棋 終盤の勝ち方 入門-「詰み」「寄せ」がすぐに分かる! (池田書店 羽生善治の将棋シリーズ)

透明の棋士 (コーヒーと一冊)

透明の棋士 (コーヒーと一冊)

大局観 自分と闘って負けない心 (角川oneテーマ21)

大局観 自分と闘って負けない心 (角川oneテーマ21)

捨てる力 (PHP文庫)

捨てる力 (PHP文庫)

プロの定跡最前線 飯島流相掛かり引き角戦法(将棋世界2015年10月号付録)

プロの定跡最前線 飯島流相掛かり引き角戦法(将棋世界2015年10月号付録)

聖の青春 (講談社文庫)

聖の青春 (講談社文庫)

寄せが見える本 〈基礎編〉 (最強将棋レクチャーブックス (1))

寄せが見える本 〈基礎編〉 (最強将棋レクチャーブックス (1))

1手詰ハンドブック

1手詰ハンドブック

適応力 (扶桑社文庫)

適応力 (扶桑社文庫)

角交換四間飛車 徹底ガイド (マイナビ将棋BOOKS)

角交換四間飛車 徹底ガイド (マイナビ将棋BOOKS)

プロの受け・しのぎテクニック(将棋世界2015年05月号付録)

プロの受け・しのぎテクニック(将棋世界2015年05月号付録)

羽生善治の手筋の教科書

羽生善治の手筋の教科書

プロの定跡最前線 矢倉△4五歩作戦の研究(将棋世界2015年09月号付録)

プロの定跡最前線 矢倉△4五歩作戦の研究(将棋世界2015年09月号付録)

![NHK 将棋講座 2015年 11月号 [雑誌] NHKテキスト](http://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51iBzkr9ReL.jpg)

三浦&阿部健の居飛車研究 (マイナビ将棋BOOKS)

三浦&阿部健の居飛車研究 (マイナビ将棋BOOKS)

三浦&阿部健の居飛車研究 (マイナビ将棋BOOKS)

三浦&阿部健の居飛車研究 (マイナビ将棋BOOKS)

矢倉△5三銀右戦法 仕掛けて勝つ後手矢倉の革命 (マイナビ将棋BOOKS)

矢倉△5三銀右戦法 仕掛けて勝つ後手矢倉の革命 (マイナビ将棋BOOKS)

摩訶不思議な棋士の脳

摩訶不思議な棋士の脳

初段になるための将棋勉強法

初段になるための将棋勉強法

《1・3・5手》こども詰将棋入門 詰めの手筋がばっちりわかる!

《1・3・5手》こども詰将棋入門 詰めの手筋がばっちりわかる!

名人に香車を引いた男―升田幸三自伝 (中公文庫)

名人に香車を引いた男―升田幸三自伝 (中公文庫)

最強棒銀戦法―決定版 棒銀の必勝バイブル (スーパー将棋講座)

最強棒銀戦法―決定版 棒銀の必勝バイブル (スーパー将棋講座)

気持ちいいほど攻めの急所がわかる 勝つ将棋 攻め方入門

気持ちいいほど攻めの急所がわかる 勝つ将棋 攻め方入門